天橋立の形成と自然環境

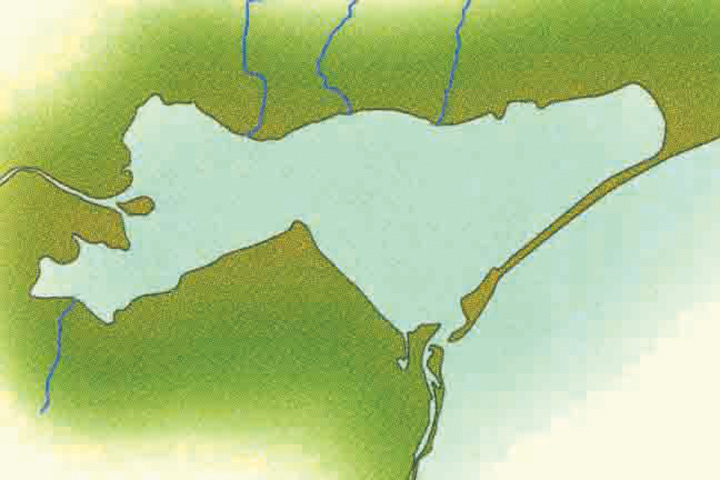

天橋立は、京都府北部の宮津市に位置します。若狭湾の西端にある宮津湾の奥部に形成された砂州で、全長は約3.6㎞。日本では内湾に形成された唯一の砂州とされています。内海の阿蘇海と外海の宮津湾を隔てて南北にのび、北砂州(大天橋)、南砂州(小天橋)、陸地化した第2小天橋からなります。

北側の河川から流れ出した砂礫が、海流にのって南下し堆積したもので、おそくとも弥生時代中頃(約2000年前)には北砂州(大天橋)が形成されたと考えられます。奈良時代に編纂された『丹後国風土記逸文』には、「イザナギの命が天に行き来するために梯子を立てたが、昼寝をしているうちに倒れて天橋立となった」という伝承がみられ、その不思議な姿は神の仕業とされています。

天橋立には、約6700本のクロマツが生育し、日本の海岸美を表す「白砂青松」の代表例として多くの人々を魅了してきました。また、南砂州(小天橋)には、コウボムギ、ハマナスなどの砂丘植物がみられ、多様で美しい自然環境が維持されています。

北砂州(大天橋)と智恩寺との間には、幅約100mの水道が存在。

阿蘇海は潟湖でした。

江戸時代の後半に北砂州(大天橋)の先端部、南砂州(小天橋)、

第2小天橋が急速に堆積。

天橋立の歴史と名所、霊場、日本三景

天橋立の北側の府中地区には古代の国府が置かれ、丹後国の中心地として発展しました。国分寺や丹後国一宮の籠神社など、国府に関連する寺社が府中地区に展開しました。

平安時代には都の貴族により天橋立が和歌に詠まれ、小式部内侍による「おほえ山いくのヽ道の遠ければ まだふみもみず天橋立」という歌はよく知られています。天橋立は歌枕である名所として貴族の憧れの地となり、藤原道長の邸宅(土御門邸)の庭園は「橋立の砂子などのやうにきらめきてみえたり」(『栄華物語』)と形容されています。

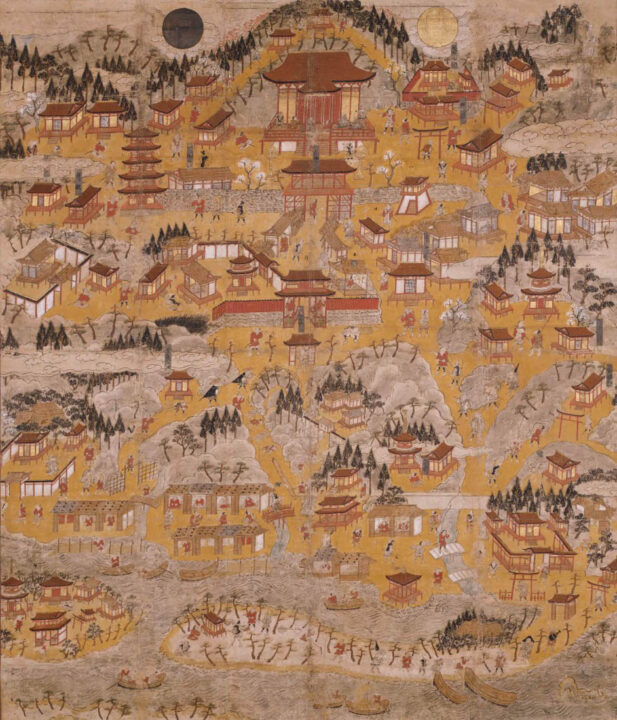

江戸時代に庶民の旅が盛んになると、多くの人々が天橋立を訪れ、日本三景の一つとして全国に名を馳せました。智恩寺の門前には四軒茶屋が出現し、門前町として発展しました。

貝原益軒は、成相寺に向かう本坂道から天橋立を眺め「其景言語ヲ絶ス、日本の三景の一とするも宜也」(『己巳紀行』)と記し、これが「日本三景」の初出史料となっています。

また、八条宮智仁親王が造営した桂離宮には、天橋立が造形されています。桂離宮は世界から高く評価される日本を代表する名庭園で、桂離宮で確立された回遊式庭園の様式は、その後の日本庭園の展開に大きな影響を与えました。

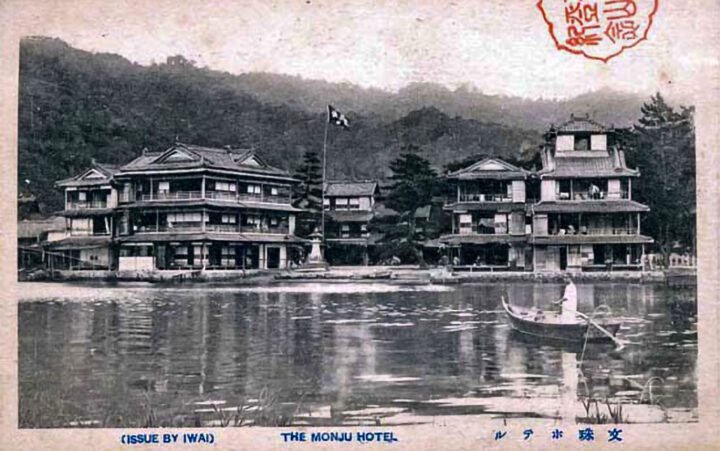

智恩寺の寺地であった天橋立は、明治時代に官地となり公園として管理されました。府中地区の傘松に展望所が整備されるとともに、智恩寺の門前などに木造三階建ての旅館が建てられ、天橋立は伝統的な名所・霊場から近代観光地へと変貌しました。

こうした中、大正11年(1922)3月、天橋立は史蹟名勝天然記念物保存法にもとづいて史跡に指定されました。三保松原(静岡県)などとともに第1期の指定でした。砂州や白砂青松といった自然景観にくわえて、智恩寺や天橋立神社境内といった人文的な要素が「分かつべからざる」ものとされ、さらに全体の風景を眺望する傘松展望所が範囲に含まれています。

さらに昭和27年(1952)11月には、文化財保護法にもとづいて特別名勝に指定されました。現在、特別名勝は全国36件。日本の国土美を表現する名勝の中でも、高い評価を受けています。

主な文化遺産

天橋立(特別名勝)

全長約3.6㎞で北砂州(大天橋)、南砂州(小天橋)、陸地化した第2小天橋からなる。智恩寺境内や明治時代に設置された傘松展望所とともに特別名勝に指定。約6700本のクロマツが生育し、日本の海岸美を表す「白砂青松」の代表例である。

智恩寺(特別名勝)

延喜4 年(904)に醍醐天皇の勅願寺として山号を賜ったと伝えられ、文殊菩薩像(重要文化財)を本尊とする。また、多宝塔(重要文化財)は、明応10年(1501)の建築。天橋立は近世まで智恩寺の寺地であった。

成相寺(国史跡)

慶雲元年(704)の開基と伝えられ、『今昔物語』や『梁塵秘抄』に登場する古刹。西国三十三所霊場の28番札所として信仰を集める。現在の境内から約70m登った地点に旧境内地があり、古代・中世には天橋立の重要な視点場であった。

丹後国分寺跡(国史跡)

聖武天皇の詔にもとづいて、奈良時代に創建された国分寺跡。高台に立地し、天橋立を一望することができる。現在、地表面には金堂、五重塔、中門の礎石がみられ、建武元年(1334)に再建された建物跡と考えられる。

籠神社

『延喜式』に記載される古社で、丹後国一宮の社格を誇る。宮司を務める海部家に伝えられてきた「海部氏系図」は、平安時代前期に作成された日本最古級の系図で、国宝に指定されている。中世以降、元伊勢信仰でも知られる。

傘松公園(特別名勝)

明治26年頃、吉田皆三により整備された展望所。成相寺にかわって、近代以降、天橋立の重要な視点場となり、明治時代の旅日記には「股のぞき」の記述がみられる。昭和初期にはケーブルカーが設置され、天橋立観光を支える存在となった。

大内峠

天橋立の展望所の一つで、天橋立を横一文字にみることができ「一字観」と称されている。明治から大正時代に展望所として整備され多くの文人が訪れた。河東碧梧桐、与謝野寛・晶子などの文学碑が建てられている。

宮津天橋立の文化的景観(重要文化的景観)

天橋立を囲む府中・文珠地区に展開した、古代から近世の名所、霊場への参詣と、近代以降の観光の中で形成された「往来の文化的景観」。日本の旅文化の歴史が、社寺、門前町、交通施設や旅館建築などに刻まれるとともに、阿蘇海に展開した漁村の生活文化が一体的に評価される。

天橋立の保全活動

天橋立は、時代や環境の変化により、何度となく危機に直面してきた。

現在の素晴らしい景観は、官民一体となった不断の努力の結晶です!

天橋立の保全の歴史は、江戸時代の橋立切断問題に遡り、多くの先人の努力によって素晴らしい景観が受け継がれてきました。

特に、昭和30年代には、世屋川、畑川の砂防・改修工事によって土砂の供給が減少し、天橋立の浸食が深刻な問題となりました。昭和61年から京都府によって「サンドバイパス工法」が実施され、海岸に堆積した砂を天橋立の付け根に運搬し、波のエネルギーを利用して天橋立全域に砂を行き渡らせています。

また、土壌の富栄養化に伴って松林が生育しにくい環境となり、広葉樹林への植生遷移が進行しています。かつては日常生活の燃料として落葉や小枝の採取が行われてきましたが、化石燃料への転換により人と松との関わりが希薄となり、土壌の富栄養化が進んだと考えられます。

昭和40年、市民団体「天橋立を守る会」が設立され、天橋立の美化活動や、小・中学校における環境教育の支援が続けられています。「クリーンはしだて1人1坪大作戦」には、毎年1500人を越えるボランティアが参加し、松葉やゴミの回収が行われています。また、京都府により「天橋立公園松林景観保全委員会」が設置され、松林の適正な管理が進められています。

主な取組み年表

| 享保年間 (1716‐36) | 橋立切断問題(「橋立は天下無双之絶境であり、纔か一村の困窮御救の為に橋立裁断すれば、諸国往来之者迄嘲弄を受ける」〔智恩寺6世住持妙峰〕)。 | |

| 元文4年(1739) | 橋立切断問題 | |

| 寛延2年(1749) | 橋立切断問題 | |

| 明治 4 年 | 1月 | 天橋立が官林に |

| 明治38年 | 2月 | 天橋立が与謝郡営公園に指定 |

| 大正 6 年 | 4月 | 与謝郡が「天橋立公園松調査書」作成(保護すべき松の詳細な保護仕方を記す) |

| 大正11年 | 2月 3月 | 「天橋立保勝会」発足 名勝「天橋立」指定 |

| 大正12年 | 1月 | 郡制廃止により「天の橋立公園」が京都府に移管(京都府立公園に指定) |

| 昭和 5年 | 10月 | 史跡「丹後国分寺跡」指定 |

| 昭和27年 | 11月 | 特別名勝「天橋立」指定 |

| 昭和30年 | 6月 | 「若狭湾国定公園」指定 |

| 昭和39年 | 10月 | 都市公園法による供用を開始 |

| 昭和40年 | 3月 | 「天橋立を守る会」発足 |

| 昭和45年 | 天橋立保存対策事業が開始(松くい虫防除と土壌改良) | |

| 昭和61年 | 京都府がサンドバイパス工法による砂州の保全を開始 | |

| 平成16年 | 台風23号による天橋立の松倒木をうけて「天橋立名松リバース実行委員会」発足 | |

| 平成17年 | 9月 | 「天橋立公園の松並木と利用を考える会」発足 |

| 平成19年 | 5月 8月 | 「阿蘇海環境づくり協働会議」発足 「丹後天橋立大江山国定公園」指定 |

| 平成20年 | 1月 11月 | 「天橋立見守り隊」発足 「天橋立周辺地域景観計画」施行(宮津市が景観行政団体に) |

| 平成21年 | 2月 | 天橋立を守る会が「天橋立憲章」制定 |

| 平成26年 | 3月 4月 | 重要文化的景観「宮津天橋立の文化的景観」選定(天橋立及び府中地区) 「宮津・天橋立景観計画」施行 |

| 平成27年 | 1月 | 重要文化的景観「宮津天橋立の文化的景観」追加選定(文珠地区) 阿蘇海環境づくり協働会議、NPO法人国際ボランティア学生協会(IVUSA)による阿蘇海の蛎殻回収活動「みんなでカキ殻を拾うDay」がスタート |

| 平成28年 | 3月 10月 10月 | 宮津市、与謝野町が「美しく豊かな阿蘇海をつくり未来につなぐ条例」制定 史跡「成相寺旧境内」指定 宮津湾、伊根湾が「世界で最も美しい湾クラブ」加盟 |

| 平成30年 | 1月 | 京都府が「天橋立公園松林景観保全委員会」設置 |

| 令和4年 | 天橋立名勝100年、特別名勝70年記念事業 |

- 京都府 天橋立の保全対策(リンク)

https://www.pref.kyoto.jp/tango/tango-doboku/hasitate_hozen.html - 天橋立を守る会(リンク)

http://www.mamorukai.com/